中华民国时期的供销社

中华民国时期的供销社,主要处于理论思想的传播,实践成立萌芽状态的组织,以及初步发展时期。

清末民初,合作社这种西方的思想,最早是通过赴日本留学生,学习归国后传入中国;京师大学堂(今北京大学) 的两位日本归国经济学教授开授“产业组合”课程。

当时的中国报刊文章将合作社称之为“协同组合”、 “协社”、“协作社”等不同称谓。1919 年,留美归国的薛仙舟译为“合作社” , 从此这一译名就成了标准名词。

合作社运动的浪潮对当时积贫积弱的中国影响很大,1919年,孙中山先生在《地方自治开始实行法》中提出:“地方自治团体所应办者,则农业合作、工业合作、交易合作、银行合作、保险合作等。”大力的倡导新生的合作社运动。

中国第一个合作社

国立北京大学,早在清末就开设“产业组合”课程,在师生中孕育和传播合作社思想。1917年,北京大学法科教授胡钧在校刊载文倡导建立合作组织。同年12月29日,召开有各科师生60余人参加的筹委会,通过章程,办社宗旨是为本校教职员及学生服务,以社员购得价廉物美的物品为目的。

1918年1月8日,经校长批准把景山东街42号房屋拨给合作社作为售货处,并开始招股集资,到3月8日,招股438股,每股5元,银币2190元。

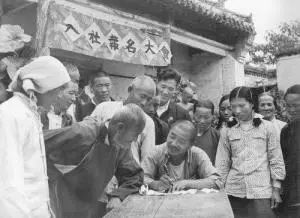

3月30日,举行消费公社成立大会,公推胡千之为临时主席,由胡钧教授代表蔡元培校长致辞,北京大学消费公社正式宣告成立,并于当日开始营业。业务经营分图书、杂货两个部。社员凭证购货,可享受优惠,并可记账支取物品,每人限额2元,一个月内归还。公社半年结算一次,净利30%为公积金,20%为办事人员酬劳金,50%为社员分红。

国立北京大学消费公社,为中国历史上的第一个合作社,在中国合作社运动史上,占有里程碑式的重要意义。