青藏高原是中华民族的摇篮——黄河、长江的发源地,辽阔的高原是整个中华民族文化发祥地之一。但是,由于高原地理环境和其它因素的限制,考古工作者仅在20世纪的前半期,于甘、青接壤的黄河两岸,曾有一些采集和发现;进入50年代以后,才在整个高原开展了考古调查发掘。

青藏高原

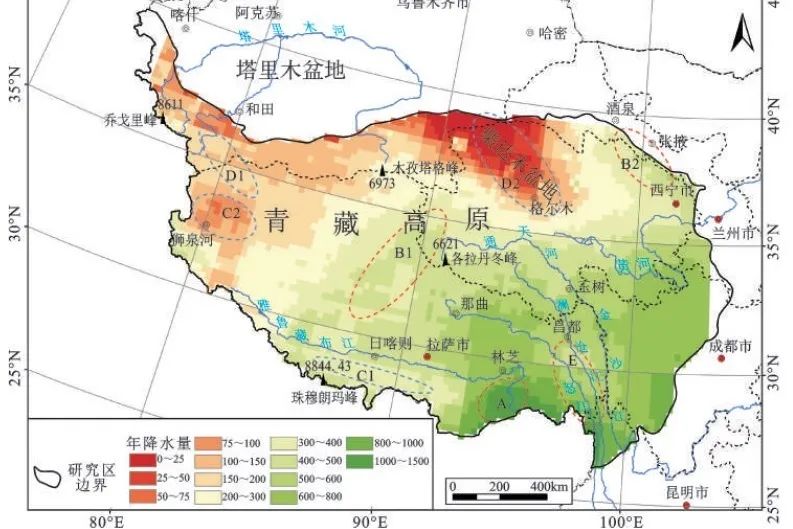

青藏高原,亚洲内陆高原,是中国最大、世界海拔最高的高原,被称为“世界屋脊”、“第三极”。南起喜马拉雅山脉南缘,北至昆仑山、阿尔金山脉和祁连山北缘,西部为帕米尔高原和喀喇昆仑山脉,东及东北部与秦岭山脉西段和黄土高原相接,介于北纬26°00′~39°47′,东经73°19′~104°47′之间。

青藏高原的主要地形:

青藏高原高山大川密布,地势险峻多变,地形复杂,其平均海拔远远超过同纬度周边地区。青藏高原各处高山参差不齐,落差极大,海拔4000米以上的地区占青海全省面积的60.93%,占西藏全区面积的86.1%。区内有世界第一高峰珠穆朗玛峰(8848.86米),也有海拔仅1503米的金沙江;喜马拉雅山平均海拔在6000米左右,而雅鲁藏布江河谷平原仅有3000米。总体来说,青藏高原地势呈西高东低的特点。相对于高原边缘区的起伏不平,高原内部反而存在一个起伏度较低的区域。

青藏高原的气候类型:

青藏高原可分为喜马拉雅山南翼热带山地湿润气候地区、喜马拉雅山南翼亚热带湿润气候地区、藏东南温带湿润高原季风气候地区、雅鲁藏布江中游(即三江河谷、喜马拉雅山南翼部分地区)温带半湿润高原季风气候地区、藏南温带半干旱高原季风气候地区、那曲亚寒带半湿润高原季风气候地区、羌塘亚寒带半干旱高原气候地区、阿里温带干旱高原季风气候地区、阿里亚寒带干旱气候地区及昆仑寒带干旱高原气候地区等10个气候区。

青藏高原主要土地类型:

高山草甸土、亚高山草甸土、高山草原土、山地草甸土、亚高山草原土、草甸土。

植被主要为荒漠、草原与高山草甸灌丛。土壤发育程度差,土层浅薄。农业以畜牧业为主,还有河谷农业,需要注意解决热量不足的问题。

青藏高寒区

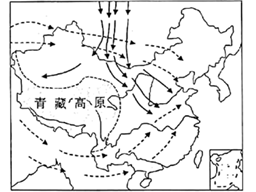

青藏高寒区是我国三大自然地理区划之一,处于我国地形的第一阶梯。它与同纬度的黄河、长江中下游景观差别极大,表现为中、低纬度内独特的大面积高寒环境。高原上空气稀薄,大气干燥,风力强劲,降水稀少,太阳辐射强烈,气温低而且年较差小、日较差大,冰川冻土发育,寒冻风化和融冻作用十分普遍。湖泊众多,除少数淡水湖之外,大部分是咸水湖和盐湖。气候由东部温暖湿润向西北寒冷干旱递变,植被也相应呈森林带、草甸区、草原区、荒漠带依次更迭。青藏高寒区由于自然条件限制,居民稀少,经济尚不发达,所以保留了比较完整的原始自然状态。

青藏高寒农业

青藏高寒农业特点:

其分布海拔高,气候严寒,热量不足,但日照时间长,太阳辐射强,光能资源丰富,光合作用强度大,有利于作物养分积累和抑制病虫害,易获高产。其特点是主要作物、牲畜和树种等适应高寒自然环境能力强,分布上限高;农、林、牧业垂直交错分布,呈现层次分明的立体生产布局。

战略地位:

如中国青藏高原即为高寒农业典型,种植业主要集中分布于高原上水、热、土条件较为优越的河谷地区和局部湖盆地段,农作物以耐低温、生长期短、抗逆性强、栽培上限高的青稞、小麦、豌豆、油菜等为主;森林以云杉、冷杉等暗针叶林为主体,在高寒阴湿条件下,其生长之高,速度之快,均为世界罕见;畜种以适应高寒、缺氧、低压的特殊高原环境能力强的高原特征性牲畜牦牛、藏绵羊、藏山羊饲养数量最多、分布最广。