春秋至魏晋南北朝时期,牛耕和铁制农具的使用,提高了耕作效率,黄河流域形成了区田、代田等技术以及防旱保填的“耕一耙-耱”旱地耕作体系。世界上现存最早的农业大百科全书《齐民要木》问世。

北方地区

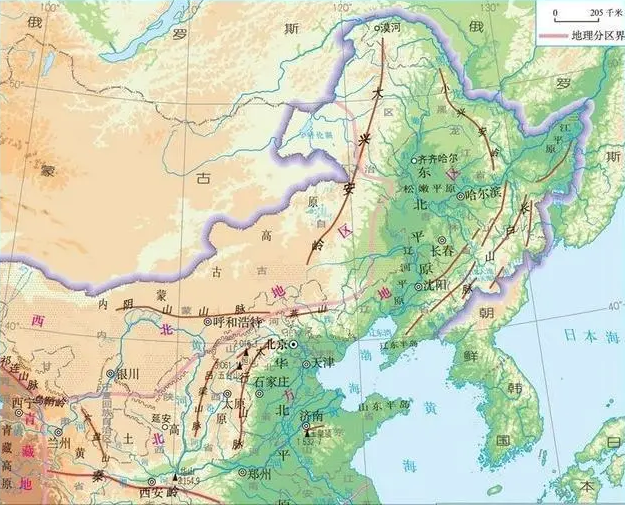

北方地区是中国四大地理区划之一,是指秦岭淮河一线以北、内蒙古高原以南、大兴安岭和青藏高原以东的广大地区,主要包括关中地区、关东地区、华北地区和东北地区。

北方地区的主要地形:

地形以平原和高原为主;东部有面积广阔的东北平原和华北平原,西部有沟壑纵横的黄土高原。

北方地区的气候类型:

地跨我国的寒温带、中温带和暖温带,大部分地区属于温带季风气候。冬季寒冷,最冷月平均气温在0℃以下;夏季炎热,最热月平均气温在20℃以上。大部分地区的年平均降水量为400~800毫米,属于半湿润区。降水季节分配不均,主要集中于夏季。

北方地区主要土地类型:

①黑土地:东北平原在湿冷的环境下,发育了肥沃的黑色土壤;

②黄土地:黄土高原被深厚的黄土所覆盖。黄河、海河从黄土高原挟带的大量泥沙在下游地区堆积,形成了广阔的华北平原。

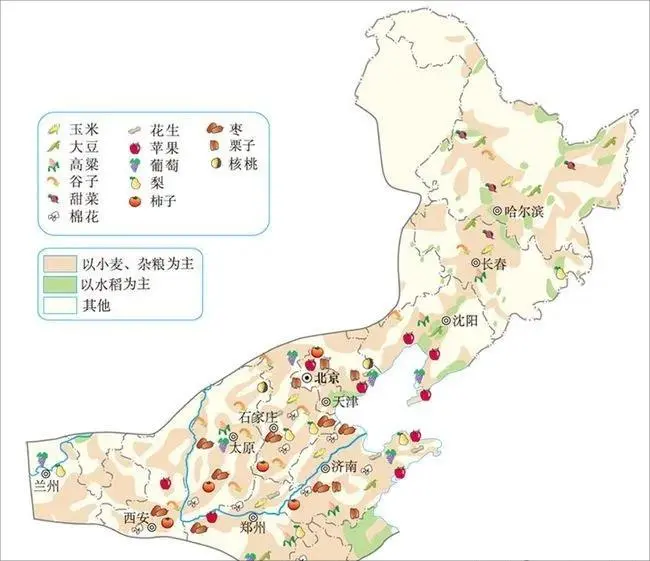

旱作农业区

北方地区平原广阔,土壤肥沃,耕地集中连片。本区降水偏少,耕地多为旱地,主要种植小麦、玉米、谷子等粮食作物,以及甜菜、棉花、大豆等经济作物,成为我国重要的旱作农业区。

华北平原和黄土高原降水较少,且集中于夏季,灌溉水源不足,春旱严重。目前,国家为缓解华北平原,尤其是京津地区淡水资源不足的状况,采取了南水北调等跨流域调水措施。从长远来看,发展节水农业,才是这里农业持续发展的必由之路。

北方旱地农业

北方旱地农业研究的意义:

北方旱地农业区是我国农业的重要组成部分,它既是我国粮、棉、油、豆的重要产地,也是林果业和畜牧业的重要基地,并且名特优农产品资源丰富,出口创汇优势明显。该区是国家重点扶持的脱贫攻坚、维护生态安全的区域对我国农业乃至整个国民经济发展具有举足轻重的作用。

战略地位:

地处昆仑﹣秦岭﹣淮河一线以北的旱地农业区土地面积占全国的56%,耕地面积占全国的51%。该区的农业受频繁的旱灾、脆弱的生态环境以及其他社会经济诸多因素的制约,长期徘徊不前,作物产量低而不稳。经过20多年的综合治理北方的旱地农业有了长足的发展,已经成为我国农业增长和国民经济增长的战略要地,该区的粮食、棉花、大豆、油料、木材生产分别占全国的46%、61%、72%、46%和57%。果品生产及其加工业也在全力占主导地位,苹果、梨、葡萄等产品占全国同类水产量的90%以上。本 区 集中全国的五大牧区,具有发展草食畜牧业的优势。